受験戦略で勝つ!中小企業診断士一次試験の科目分析

はじめに

こんにちはローカル診断士です。

令和6年に中小企業診断士一次試験を全科目一発合格しました。

一次試験は全部で7科目に合格する必要がありますが、総得点で不合格だったとしても「科目得点60%以上」であれば科目合格となり、翌二年間はその科目は受験不要になります。

(つまり、合格科目以外の科目の総得点60%が、合格要件になります。)

私自身学習する中、科目ごとの難易度・合格率・難度のバラつきが大きく、実際には多年度受験生は受験戦略の優劣が勝敗を左右するのではないか、と仮説を立てました。

よって、今後科目合格を目指す方の受験戦略立案に少しでも役立たればと思い、科目別に分析してみます。少しでも参考になれば幸いです。

科目別合格率と特徴

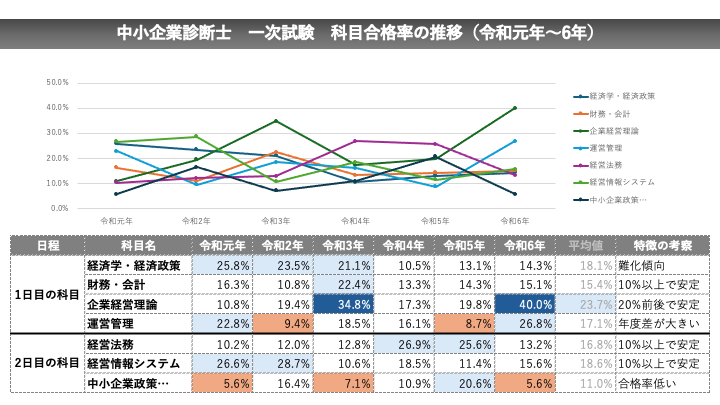

科目ごとの難度と特徴を、科目合格率から確認してみましょう。

平成以前のデータを含むと直近の傾向を捉え違えてしまうことがあるため、令和元年〜6年のデータを使います。

参考:中小企業診断士協会 中小企業診断士試験 過去の試験結果・統計資料

折れ線グラフで推移を見ると、どの科目も年度ごとに合格率が上下変動しています。

一貫して易しいor難しい科目は無いように見えますね。

次に表形式で科目合格率の推移を挙げてみると、少し傾向が見えてきます。

表中に合格率10%未満をピンク塗り、合格率20%以上を薄い青塗り、合格率30%以上を濃い青塗りにしてみました。

すると、合格率10%未満の年度があるのは「運営管理」「中小企業政策」の二科目。逆に合格率30%以上の年度があるのは「企業経営理論」のみとなりました。

よって、受験者個々の得意/不得意を除くと、合格率の高い科目は「企業経営理論」、合格率の低い科目は「運営管理」「中小企業政策」ということですね。

さらに言えば「中小企業政策」は合格率5%台の年が令和中二回もあり、科目合格が難しい傾向があると言えそうですね。

以上より考えられる戦略は以下です。

- 「中小企業政策」「運営管理」を最終年度の受験科目として残すのはリスクが高い。

- 合格率の低い科目は他の複数科目と同時に受験することで、単科目で60点未満になっても総得点で60%以上をカバーできるよう計画する。

- 「企業経営理論」が苦手でなければ、高難度な科目と合わせて最終年度に受験することで60%割れのリスクを抑制する。

余談ですが、実はかくいう私も合格時の「中小企業政策」は60点未満でした。

「経済学・経済政策」と「企業経営理論」が80点超えだったため総得点でカバーできた形です。

自分の経験からも、上記の合格率は納得感があります。

今後の受験戦略に向けて

いかがだったでしょうか。

ご自身の経歴や専門性にもよりますが、客観的データとして合格率は参考になりそうです。

次の記事では、この合格率データを踏まえて、各科目を勉強してみた時の難易度や取り組みにくさを交えて、分析を進めたいと思います。

一気に更新できなくて申し訳ないのですが、引き続き是非ご覧ください。