【成功/失敗の共有】中小企業診断士一次試験に一発合格した方法

【はじめに】

こんにちは、中小企業診断士を目指すブログです。

令和6年度に、中小企業診断士一次試験を全7科目を一発合格しました。

全科目一発合格というと難なく合格しているように見えますが、昨年は科目合格を目指したが不合格。勉強方法を試行錯誤する苦しい時期がありました。

勉強方法を色々試行する中、自分にとって一番効率的・効果的な教材・勉強方法を確立しましたので、皆様に発信します。ネット上で情報が錯綜する中で少しでも皆様の参考になれば幸いです。

※注意点:本記事の情報はあくまで私個人の意見であり、人によって最適な教材・勉強法は異なることをご留意いただくようお願いします。

合格までの経緯

【受験者ステータス】大卒MARCHレベル。30代ほぼ営業経験のみ。

【勉強期間】

1年目:約2ヶ月。合計30時間ほど(経営情報システム・経営法務のみ)→不合格後、一度勉強断念。

2年目:8ヶ月間。合計827時間(7科目)→全科目合格

※記録アプリで実測した勉強時間

2年目かなりガチってます笑。休日10時間とか勉強する感じですね。

後述しますが通信教材を初めから絞れてたらもっと少ない時間で合格できたかも…

巷では「合格まで800~1,000時間必要」と聞きますが、感覚値として概ね同意します。

だいたい1科目100時間(=テキスト&問題集一周+弱点補完)かかる気がします。

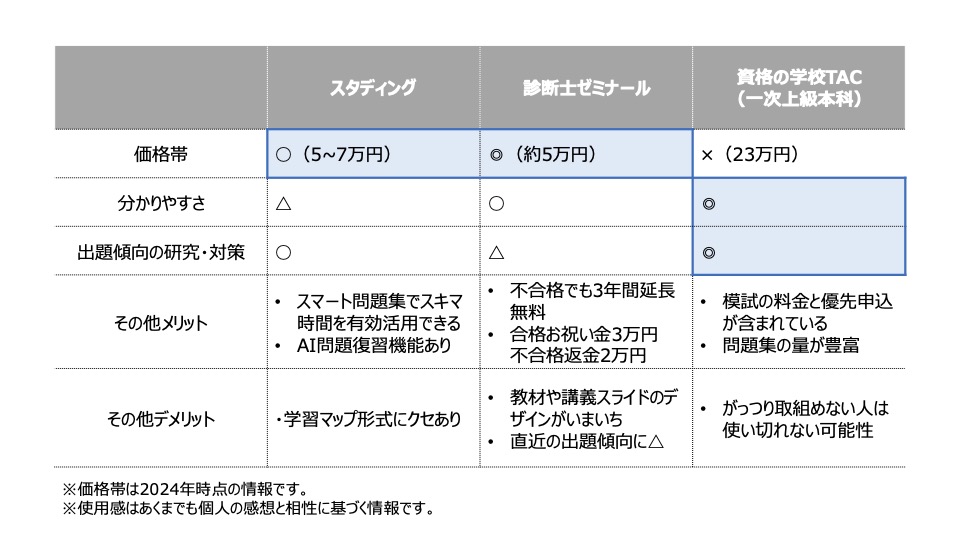

使った教材と使用後の感想

勉強方法と教材を確立するまで紆余曲折ありました(お金ムダ遣いしたなあ…)

私が使った教材と経緯は以下です。この教材だけレビューします。

【使用教材】

1年目:スタディング→診断士ゼミナール

2年目:診断士ゼミナール→TAC「一次上級本科」

なぜこんなに教材を変えてきたのか、レビューと共に記載していきます。

【レビュー①】スタディング

まず初めに購入した教材がスタディングでした。

当時は資格取得への意欲も高くなく、「仕事の合間に進められる教材」ということで教材を選定しました。

スタディングはスキマ時間を有効活用できることをプロモーションしていますが、この点はスマホで動画や問題集に取り組みやすく、高評価でした。

また、価格帯もそれほど高くないことも良かったです。

続かなかった理由としては、完全に私個人の相性の問題なのですが、学習マップ(マインドマップ形式で体系立てて知識をまとめたもの)が、かえって分かりにくい&表面的な理解になると感じてしまいました…

一次試験で正解の選択肢を確実に選ぶためには、語句を覚えるだけでなく、その意味や応用知識に対する考え方もある程度備えておく必要があります。そうなると、この学習マップのまとめかたに頼るだけでは不十分だと感じました。

当然ながらスタディングで勉強して高得点で合格される方も多くいると思いますので、私個人の相性の問題や、使い慣れる前に使用しなくなってしまったことも大きいです。

ご自身で相性を試してみることをオススメします。スタディング公式HPでは、講義を無料で試してみることが可能なようですよ!!

上はマインドマップのイメージ画像。このような形で論点ごとの関連知識がまとめて講義してくれます。

※上の画像はスタディング社の「学習マップ」とは記載内容が異なります。

【レビュー②】診断士ゼミナール

次に私が使用したのが、診断士ゼミナールでした。

選定理由としては、「紙のテキストにがっつり自分なりの知識整理を書き込みながら学習したい」「不合格のリスクを最小化したい」でした。

この点で、診断士ゼミナールは以下の点で最適でした。

1.不合格でも最大3年間まで無料で延長可能(翌年度版の講義アップロード・テキスト郵送してくれる)

2.合格祝い金・不合格返金制度があるため実質的な費用がかなり安い

各科目が一括ではなく「今月は企業経営理論、来月は運営管理が届きます〜」といったように動画アップロードとテキスト発送が段階的なので、自分の好きな科目から勉強できないことは少しデメリットですが、塾が推奨する勉強の順番であるため、大きな不便は無いです。

しかしながら私が変更した理由として大きかったのは、「本当に近年の出題傾向に合っているのか、学習途中で不安になってしまった」ということです。

きっかけは経営法務で得点が思うように伸びず、他の教材を本屋で見てみたことでした。色々な教材を見ていると「あれ、重要論点扱いの論点が、自分の教材と少し違う」と感じてしまったことです。

更に、ちょうどこの頃に一次試験本番になり、2科目合格を目指したのですが、どちらも不合格になったことも不安に拍車をかけました。

今思うと、把握論点の幅が広がる利点があるし、そもそも頻出論点は年度ごとに変わるので正解はないのですが、その当時は「このテキストでこのまま進めてよいか」と疑心暗鬼になり、不安に負けて教材変更となりました。

ここについては、資格取得を何年目までにしたいのか、自分の本気度と相談して決めるものだと思います。費用感が最大のメリットですので「自分がこの資格勉強に向くか試してみる」「最小コストで片手間で多年度受験する」という方には、向いているのではないかと思います。

【レビュー③】TAC(一次上級本科)

最後に使用したのが、TACでした。

しかも(1年目から未着手科目も多々あるのに、)初めから上級本科コースを選びました。

選定理由として、この頃には「2年目こそ確実に合格するぞ」と資格取得意欲が高まっており、高価でも安定感のある教材が欲しいと考えたためです。

TACは料金が高いだけあり、科目ごとに専属講師が分かれていて講義内容が分かりやすい、教材の誤植もなく挿入図等の質が高い、安定感のある提供サービスでした。

そしてコースについては、がっつり勉強時間を取れる方や、すでに科目合格していて残り科目を確実に合格したい方は、最初から上級本科コースで良いのではないかと思います。(基礎論点はyoutubeなどで分かりやすく載っているので。)

少なくとも私は最初から上級コースで良かったと思っています。

理由1.上級コースの論点が本番で結構出題された(=他受験生との差を広げられた)。

理由2.上級用テキストで基礎知識+αを備えることで模試や過去問の得点が安定した。

一方で感じたデメリットとして…とにかく費用が高い!高すぎる!

そりゃこれだけ科目特化した(おそらく全員有資格者)講師を揃えたら、高額になりますよね…

加えて、もし初年度に不合格だった場合は翌年度テキスト等の追加費用が必要な可能性が高いです(前年度テキストで勉強継続すれば不要ですが、講義などは恐らく見れない)。

再受講の割引はあるようですが、かなり痛い出費ですよね。

以上から、TACは資格取得意欲が高く、学習時間や習慣化が確保できている方には強くオススメします。

7科目一発合格した勉強方法について

最後に勉強方法について、発信します。

この方法も個人的にベストだった方法に過ぎませんので、相性や個人差があることにご留意ください。

【スキマ時間の利用方法】

単語帳アプリ(使用していたのは「WordHolic」)にとにかく暗記論点を記入・復習を繰り返す。

一次試験は勉強量がとにかく重要。特に多科目受験は「中小企業政策を勉強してる間に経営法務を忘れちゃった…」なんてことは多発します。1科目のボリュームが膨大なので。

よって1科目テキストを1周するときに、論点を全て単語帳に書き込む→他の科目を勉強している期間でもスキマ時間に1科目目の単語帳をまわす。

これを繰り返して知識を定着化しました。

単語帳も量が膨大になると手が回らなくなるので、一文一答ではなく以下のように作成していました。

| 単語帳の表面 | 【SECIモデル】①→②→③→④を経て⑤を⑥に変換するプロセスを定めたモデル。 |

| 単語帳の裏面 | ①共同化/社会化、②表出化、③連結化、④内面化、⑤暗黙知、⑥形式知 (SECIモデルのイメージ図の写真添付する) |

【まとまった学習時間の勉強方法】

・基礎的な論点は理解できるまで演習・講義視聴・youtube等の異なる解説確認を繰り返す。

・過去問にこだわり過ぎない。過去問で取られた内容の派生知識・関連知識を補う。

・ノートは取らずにテキスト上にマーカー+関連知識のメモ書きを行うことで勉強時間短縮。

以上の方法で知識を自分の口で説明できるまで、定着化しました。

勉強方法については、要領が悪い私よりも遥かに効率的・上手な方が多いと思いますので、上記の良い点・悪い点も反映しながら試行錯誤されるのが良いと思います。

書いていて非効率な部分も多かったな〜と恥ずかしくなりますが、少しでも反面教師になれば幸いです笑

最後に

いかがだったでしょうか。

使用教材の紆余曲折した経験を少しでも役立てられればと思い、発信してみました。

7科目全て受かるのは根気のいる勉強ですが、実際にやり終えてみて、一次試験はボリュームが多いだけで特別に難解な論点がある訳でもなく、学習時間さえ取れればどなたでも勝負できるような気がしました。

学習時間が膨大である故に、受験計画や非効率を避ける最短ルートを目指すことの重要性が大きいかと思いますので、これから受験される方の参考になれば幸いです!!